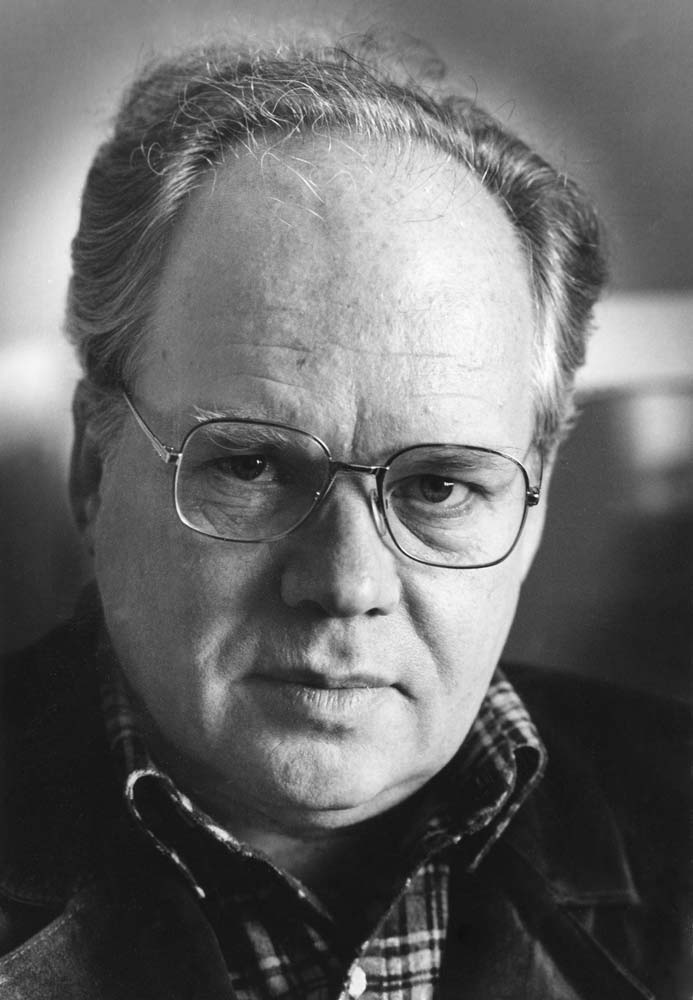

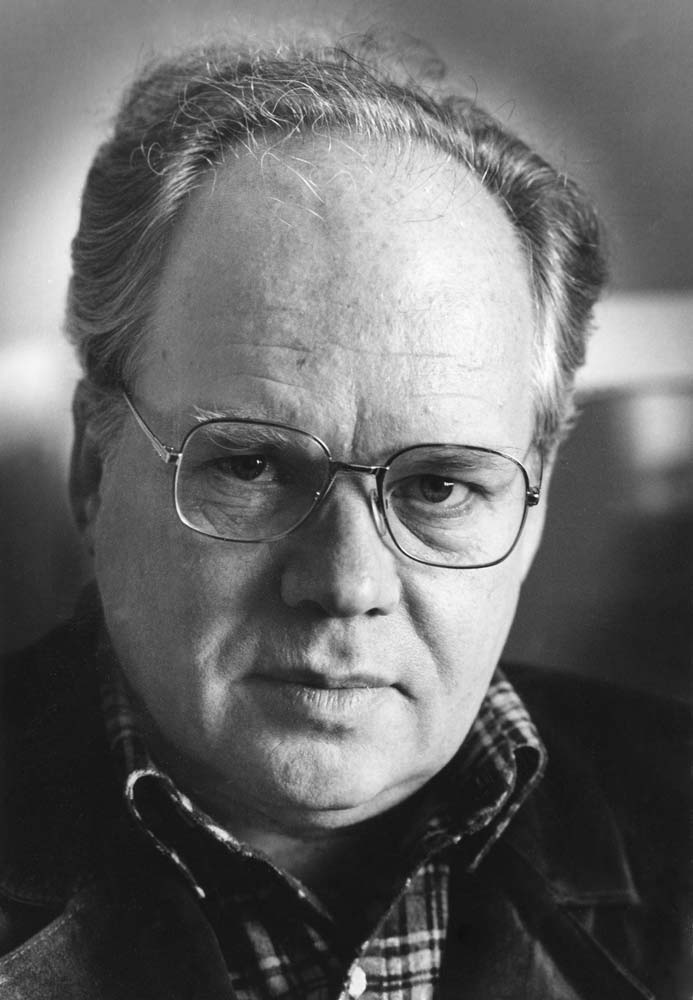

Демидовский лауреат в номинации «физика» академик Михаил Садовский внес выдающийся вклад в теорию сильно неупорядоченных и сильно коррелированных систем и в теорию сверхпроводимости. Его работы широко известны во всем мире, он был участником множества международных семинаров и конференций по этой тематике.

Демидовский лауреат в номинации «физика» академик Михаил Садовский внес выдающийся вклад в теорию сильно неупорядоченных и сильно коррелированных систем и в теорию сверхпроводимости. Его работы широко известны во всем мире, он был участником множества международных семинаров и конференций по этой тематике.М.В. Садовский — главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН. В течение двух десятилетий он читал лекции по основным курсам теоретической физики в Уральском государственном университете. В 2012–2020 гг. был научным руководителем знаменитой уральской зимней школы физиков-теоретиков «Коуровка».

Михаил Виссарионович известен своей принципиальной общественной позицией — он противник клерикализации образования, один из авторов «Письма десяти академиков» и член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН. В 2013 г. выступил с резкой критикой реформы РАН.

В научную атмосферу будущий демидовский лауреат был погружен с раннего детства — он родился в семье известного ученого-металловеда академика Виссариона Дмитриевича Садовского. Как ученый сформировался в теоретическом отделе Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР и всегда был в гуще событий, происходивших в советской и российской теоретической физике в период ее наивысшего расцвета. Он стал идейным вдохновителем первых исследований высокотемпературной сверхпроводимости на Урале и продолжает их до сих пор — один из немногих в нашей стране. Историю своей жизни в науке Михаил Виссарионович описал в книге «Годы, люди, наука и жизнь» и других мемуарных изданиях. Предлагаем читателям «НУ» рассказ лауреата о «времени и о себе».

— Мое знакомство с теоретической физикой началось в школьные годы. Правда, поначалу стать ученым я не собирался, больше увлекался радиолюбительством. Но время решало за нас. После запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина стартовала космическая эпопея, вызвавшая необычайный энтузиазм в обществе и породившая обширную научно-фантастическую литературу о космических путешествиях. Писатели-фантасты использовали в своих книгах элементы теории относительности, например, описывали всякие чудеса типа парадокса близнецов. Я взял вузовский учебник и ознакомился с основами специальной теории относительности, а потом и с биографией Эйнштейна. Узнал, что есть такая великая наука — квантовая механика, которой в этом году исполняется 100 лет. Возникший интерес «подогрел» отец — на окончание 8 класса он подарил мне книжку «Высшая математика для начинающих» Я.Б. Зельдовича. Многие физики-теоретики моего возраста, как я потом узнал, выбрали свою профессию после прочтения этой книжки. Мне открылся новый мир, не имеющий ничего общего со школьной математикой. В последующие три года я перешел к знаменитому курсу Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица, освоил основы теоретической физики примерно в объеме университетской программы и во время учебы на физическом факультете Уральского госуниверситета продолжал самообразование. Курсовые работы и диплом писал у известного уральского физика-теоретика, доктора физико-математических наук Павла Степановича Зырянова из Института физики металлов и с третьего курса принимал участие в «Коуровках» — знаменитых уральских зимних школах физиков-теоретиков, где познакомился со своим будущим научным руководителем, членом-корреспондентом, впоследствии академиком Леонидом Вениаминовичем Келдышем.

Университет я окончил с отличием и досрочно и поступил в аспирантуру Физического института АН СССР им. П.Н. Лебедева, в теоретический отдел им. И.Е. Тамма, который возглавлял тогда академик В.Л. Гинзбург. Для этого нужно было сдать очень серьезный и необычный вступительный экзамен. Кандидату в аспиранты предлагали изучить какую-нибудь статью (в моем случае это была знаменитая статья Ф. Андерсона о локализации), содержание которой он должен был изложить, стоя у доски, а затем, также у доски, ответить на произвольные вопросы практически из любой области теоретической физики.

Москва была столицей теоретической физики, а в ФИАНе в разное время работали шесть нобелевских лауреатов, трое — в теоротделе. Советская теоретическая физика, как известно, выстраивалась вокруг школ (Ландау, Боголюбова, Тамма). Фиановскую школу, основанную нобелевским лауреатом И.Е. Таммом, тогда представляли В.Л. Гинзбург и А.Д. Сахаров, будущие академики Л.В. Келдыш, Е.Л. Фейнберг, Е.С. Фрадкин, член-корреспондент Д.А. Киржниц — по большому счету, тоже ученые нобелевского уровня. Так я оказался в окружении теоретиков экстра-класса. Уже в то время известными учеными стали представители среднего поколения — Даниил Хомский, Юрий Копаев, Лев Булаевский. Чуть позже появились Игорь Мазин, Александр Будзин, Олег Долгов — имена сейчас тоже знаковые. Параллельно со мной учились в аспирантуре Климент Кугель, разработавший вместе со своим научным руководителем Д. Хомским модель, названную их именами, и самый известный из нас — Андрей Линде, будущий автор инфляционной модели Вселенной.

Вскоре я стал участником легендарного фиановского семинара В.Л. Гинзбурга, который проходил каждую среду с 1956 по 2001 гг. и был известен всем физикам страны и не только. Кроме того, Виталий Лазаревич по вторникам проводил в ФИАНе «внутренний» семинар по высокотемпературной сверхпроводимости — в то время он был чуть ли единственным в мире проповедником этой тематики, выдвинув идею о возможности достижения сверхпроводимости при температурах вплоть до комнатной. Тут поясню для неспециалистов: когда мы говорим о высокотемпературной сверхпроводимости, под высокими подразумеваются температуры выше 25 ˚K, а максимальная температура сверхпроводящего перехода, достигнутая тогда экспериментально, составляла 23 ˚К. С момента открытия явления сверхпроводимости в 1912 г. в течение последующих десятилетий оно наблюдалось лишь при крайне низких температурах, близких к абсолютному нулю. Большинство ученых, занимавшихся этой проблемой, в том числе нобелевский лауреат Филип Андерсон, совершенно не верили в возможность существенного повышения температурной границы сверхпроводимости.

Обстановка на вторничном семинаре Гинзбурга была еще более неформальной, чем на общемосковском: в небольшой комнате собирались человек 15–20, каждый нередко выступал не по одному разу, бурно обсуждали сказанное, курили, спорили, причем аспирант спокойно мог перебить академика. Никакой иерархии, абсолютная свобода общения. Сам я тогда высокотемпературной сверхпроводимостью не занимался — по предложению Л.В. Келдыша пытался развивать теорию электронов в неупорядоченных системах. Мне удалось разработать точно решаемые модели так называемого псевдощелевого состояния в одномерных системах, а также оригинальную модель влияния беспорядка на пайерлсовский структурный переход в таких системах. Забегая вперед, скажу, что эти разработки очень пригодились в будущем, когда была открыта сверхпроводимость в купратах и я принял участие в исследованиях этого феномена. Термин «псевдощель» приобрел особое значение в физике ВТСП.

После окончания аспирантуры я вернулся в Свердловск и поступил на работу в Институт физики металлов УНЦ АН СССР, в только что организованную будущим академиком Ю.А. Изюмовым лабораторию теории твердого тела. А в ФИАН продолжал ездить, и не только на семинары по вторникам и средам. Во время годичной стажировки в ФИАНе в 1983–1984 гг. совместно с Л.Н. Булаевским мы исследовали сверхпроводимость в сильно неупорядоченных системах, находящихся вблизи андерсоновского перехода металл-диэлектрик и впервые высказали идею о возможности сверхпроводимости в состоянии андерсоновского диэлектрика. Эти результаты я докладывал на вторничном семинаре у Гинзбурга и докторскую диссертацию тоже защищал в ФИАНе. С тех пор прошли десятилетия, но я всегда отождествлял себя именно с фиановской школой физиков-теоретиков, хотя в штате института никогда не состоял.

Кстати, позже я познакомился и с Филипом Андерсоном, получившим Нобелевскую премию за исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем, и с другими известными американскими физиками-теоретиками, в том числе с Джоном Бардиным и Робертом Шриффером, создателями микроскопической теории сверхпроводимости. Эти встречи проходили на советско-американских симпозиумах, которые в 1970–1980-е гг. организовывали академики И.М. Халатников и Л.П. Горьков (школа Ландау). В те времена уровень нашей теоретической физики вполне соответствовал американскому, мы были интересны друг другу.

Наступил 1987 г. Г. Беднорцем и К. Мюллером уже открыта высокотемпературная сверхпроводимость в оксидах меди — купратах. Первые в СССР исследования таких систем начались в конце февраля в Институте физики металлов, в отделе работ на атомном реакторе, которым руководил будущий член-корреспондент Борис Николаевич Гощицкий. Молодые ученые Института химии твердого тела УНЦ АН СССР В.Л. Кожевников, ныне академик, и С.М. Чешницкий синтезировали первые в стране образцы высокотемпературных сверхпроводников на основе купратов, а первые физические измерения выполнили молодые сотрудники Б.Н. Гощицкого А.В. Мирмельштейн, А.Е. Карькин и С.А. Давыдов. Моя роль заключалась в некоторой теоретической поддержке этих исследований, в ходе которых наши с Булаевским идеи о сверхпроводимости вблизи андерсоновского перехода металл-диэлектрик получили частичное подтверждение. В июле 1987 г. я делал доклад о поистине пионерских экспериментальных результатах уральских ученых на конференции в Триесте, где собрались теоретики и экспериментаторы из разных стран, работающие в области ВТСП. Потом эти годы мы считали, пожалуй, лучшими в своей жизни. Мы интенсивно работали, и сенсационные экспериментальные данные узнавали не из иностранных статей и препринтов, а от коллег из соседних комнат. Были большие планы и надежды, но им не суждено было осуществиться. В 1989 г. состоялся последний советско-американский симпозиум в Нью-Йорке. К сожалению, судьба науки о ВТСП (и не только!) в нашей стране оказалась печальной. Советский Союз распался, распались и многие научные коллективы. По науке в целом был нанесен удар, от которого она до сих пор не оправилась. Сейчас в России осталось совсем немного групп, занимающихся физикой ВТСП.

Мне же повезло — в том же 1987 г. Геннадий Андре-евич Месяц, возглавивший УрО РАН, пригласил меня в только что созданный им Институт электрофизики и предложил организовать теоретическую лабораторию с достаточно свободной тематикой. Этой тематикой стала для нас в основном высокотемпературная сверхпроводимость. В последующие годы нам удалось обобщить мои точно решаемые одномерные модели псевдощелевого состояния на двумерный случай, характерный для высокотемпературных сверхпроводников на основе купратов. Псевдощелевое состояние — одна из главных загадок физики купратов, и окончательно она не разрешена до сих пор. Совместно с будущим доктором физико-математических наук Эдуардом Кучинским мы построили последовательную теорию псевдощелевого состояния в купратах, которая хорошо согласуется с экспериментальными данными по фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES). Благодаря Игорю Некрасову, ныне члену-корреспонденту РАН, специалисту в области первопринципных расчетов электронных спектров твердых тел и компьютерной реализации так называемой динамической теории среднего поля, удалось объединить нашу теорию псевдощелевого состояния с картиной сильных межэлектронных корреляций в купратах.

Когда в 2008 г. был открыт новый класс ВТСП — слоистые соединения на основе пниктидов и халькогенидов железа, мы с Некрасовым сразу приступили к их исследованию. Одними из первых провели расчеты электронных спектров этих систем, результаты которых оказались в хорошем качественном и полуколичественном согласии с проведенными позднее экспериментальными исследованиями ARPES в этих сверхпроводниках. Таким образом возникла, как я обычно говорю, «стандартная модель» их электронного спектра. В том же 2008 г. я опубликовал в журнале «Успехи физических наук» первый в мировой литературе обзор, посвященный этому новому семейству ВТСП.

В последние годы я вернулся к изучению некоторых вопросов электрон-фононного механизма сверхпроводимости. Это стало актуальным в связи с открытием рекордной высокотемпературной сверхпроводимости в различных гидридах под очень высоким давлением. В этих системах сейчас достигнуты температуры сверхпроводящего перехода, приближающиеся к комнатным, и нет сомнения, что именно электрон-фононный механизм (вопреки скепсису большинства теоретиков в прошлом) ответственен за сверхпроводимость этих систем. Поэтому вновь встал вопрос о максимальных температурах перехода, которые вообще могут быть тут достигнуты.

В прессе периодически обсуждается вопрос о практическом применении высокотемпературных сверхпроводников. Вроде бы это должно быть выгодным, поскольку позволяет передавать электричество почти без потерь. Но созданные на данный момент кабели из купратов на порядки дороже обычных медных и пока применяются только для специальных установок. Например, в прошлом году в Китае был запущен экспериментальный токамак, использующий электромагниты, изготовленные с помощью именно таких кабелей. Довольно давно строятся электромоторы на ВТСП, но пока это все чисто экспериментальные установки. О практическом использовании гидридов под давлением речи, конечно, нет.

Однако исследования ВТСП активно продолжаются во всем мире, и не только с целью достижения сверхпроводимости при комнатной температуре, но прежде всего для расширения наших представлений о физическом мире. Чтобы эти исследования возобновились в надлежащих масштабах в нашей стране, помимо достойного финансирования нужно еще воспитать новое поколение исследователей, а оно формируется десятилетиями. Но это тема для отдельного разговора.

Подготовила

Е. Понизовкина

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Демидовский лауреат в номинации «физика» академик Михаил Садовский внес выдающийся вклад в теорию сильно неупорядоченных и сильно коррелированных систем и в теорию сверхпроводимости. Его работы широко известны во всем мире, он был участником множества международных семинаров и конференций по этой тематике.

Демидовский лауреат в номинации «физика» академик Михаил Садовский внес выдающийся вклад в теорию сильно неупорядоченных и сильно коррелированных систем и в теорию сверхпроводимости. Его работы широко известны во всем мире, он был участником множества международных семинаров и конференций по этой тематике.