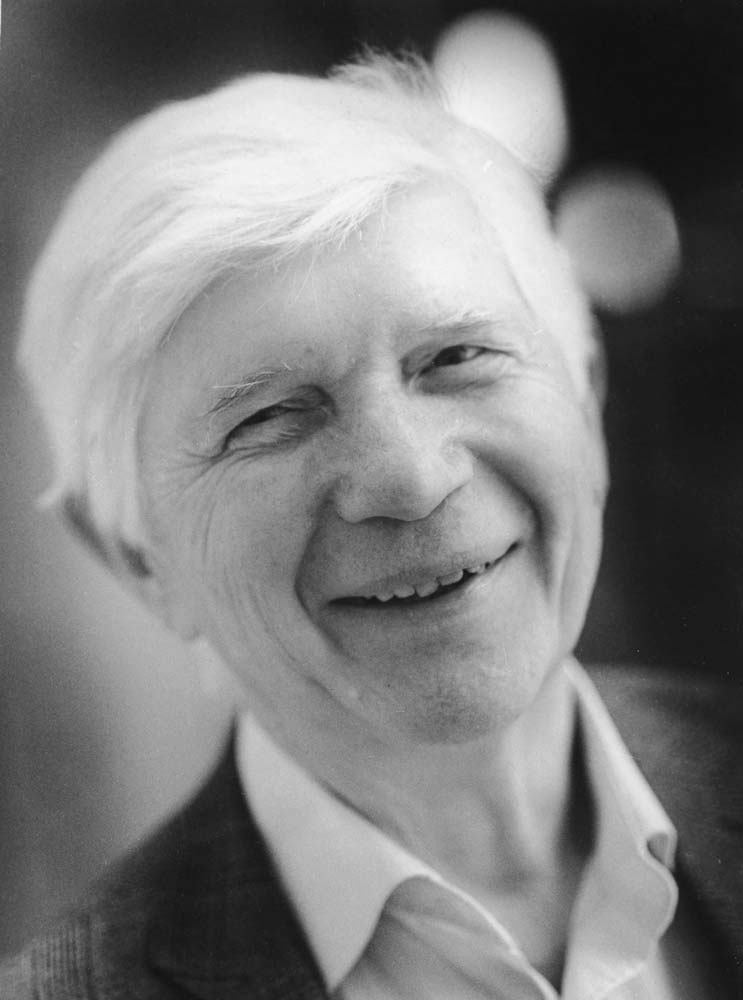

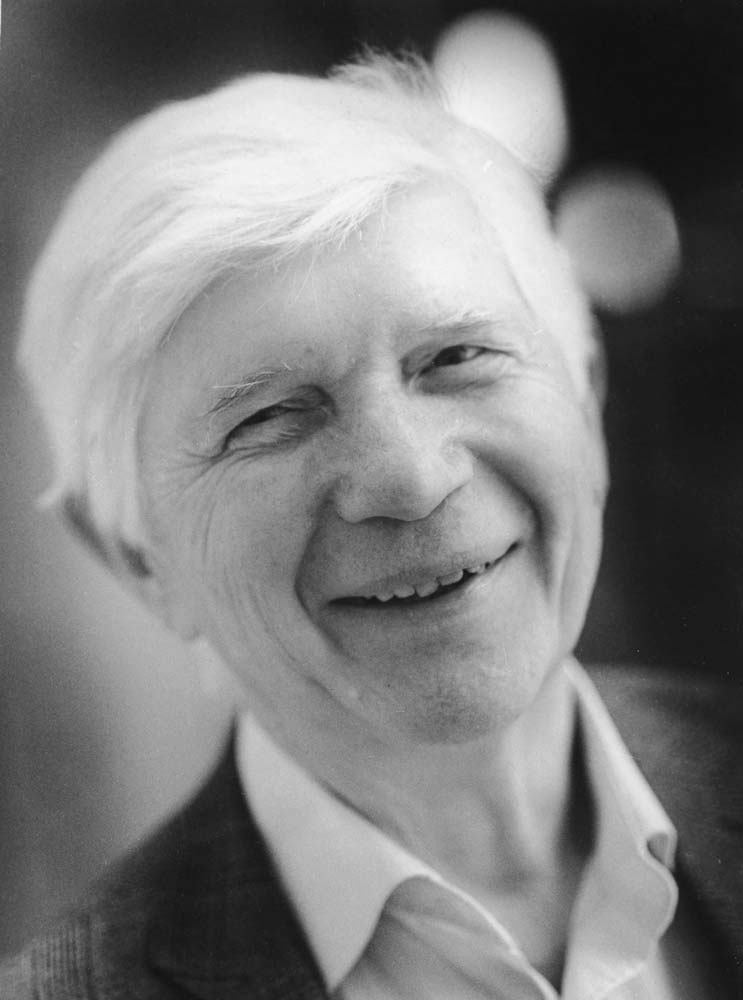

Член-корреспондент РАН В.М. Пудалов (Москва) удостоен научной Демидовской премии 2024 года за выдающийся вклад в экспериментальные исследования квантовых материалов, включая сверхпроводники. Владимир Моисеевич — специалист в области физики конденсированного состояния с международным авторитетом, руководитель созданного им Центра высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) и квантовых материалов в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН, в стенах которого проходила наша беседа. Об этом уникальном центре, его тесных связях с уральскими учеными, конкретно — с другим демидовским лауреатом нынешнего года академиком М.В. Садовским наша газета недавно писала (см. «НУ», № 20 2024 г.), но одно дело — писать по присланным материалам, и совсем другое — все видеть своими глазами. Владимир Моисеевич гостеприимно провел нас по помещениям Центра, показал его изнутри. Впечатления — самые превосходные: прекрасно оборудованные лаборатории, молодые лица увлеченных сотрудников. Окормляет Центр его идейный вдохновитель нобелевский лауреат академик В.Л. Гинзбург, бюст которого установлен на почетном месте. А до большой физики, до приезда в Москву в жизни лауреата были детство и юность на Южном Урале, которые он с благодарностью вспоминает.

Член-корреспондент РАН В.М. Пудалов (Москва) удостоен научной Демидовской премии 2024 года за выдающийся вклад в экспериментальные исследования квантовых материалов, включая сверхпроводники. Владимир Моисеевич — специалист в области физики конденсированного состояния с международным авторитетом, руководитель созданного им Центра высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) и квантовых материалов в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН, в стенах которого проходила наша беседа. Об этом уникальном центре, его тесных связях с уральскими учеными, конкретно — с другим демидовским лауреатом нынешнего года академиком М.В. Садовским наша газета недавно писала (см. «НУ», № 20 2024 г.), но одно дело — писать по присланным материалам, и совсем другое — все видеть своими глазами. Владимир Моисеевич гостеприимно провел нас по помещениям Центра, показал его изнутри. Впечатления — самые превосходные: прекрасно оборудованные лаборатории, молодые лица увлеченных сотрудников. Окормляет Центр его идейный вдохновитель нобелевский лауреат академик В.Л. Гинзбург, бюст которого установлен на почетном месте. А до большой физики, до приезда в Москву в жизни лауреата были детство и юность на Южном Урале, которые он с благодарностью вспоминает.

— Уважаемый Владимир Моисеевич, прежде всего, примите поздравления с престижной наградой…

— Спасибо, это действительно очень престижная премия. И вот что поразительно. Когда о ней узнали мои молодые сотрудники, они стали спрашивать, кто такой Демидов. Оказалось, о Демидовых они знают крайне мало или совсем ничего. А ведь это огромная часть нашей промышленной, научной истории! Мой отец работал на демидовских заводах, на них делалось оружие, которым Россия выигрывала практически все значимые войны, не говоря об остальном. Такие вещи надо помнить. Пришлось провести некоторую просветительскую работу, которую по мере сил буду продолжать.

— Расскажите, если можно, о вашей семье, об отце с мамой, уральском детстве. Всегда интересно, как формируется серьезный ученый, экспериментатор…

— Мои родители родом из Беларуси, из Гомельской области, а учились они в Харькове, в Институте механизации народного хозяйства, вместе получили техническое образование. Отец, Моисей Львович, был талантливый человек, имел хорошие способности к математике. В свое время они с другом, уже будучи студентами, поехали в Москву поступать в столичные вузы, отец — в Институт тонких химических технологий. Оба успешно сдали экзамены, но отца, как «особо ценного учащегося», не отпустили из харьковского института. А друг остался учиться в Москве, впоследствии стал известным ученым-экономистом, профессором. Это был Борис Смехов, отец известного актера Вениамина Смехова.

Впрочем, мама Зинаида Сергеевна тоже не хотела отпускать отца — они поженились, образовалась счастливая семья, в 1941 году родилась моя сестра, в 1945-м родился я. Отец после гражданского института окончил академию в Москве, стал военным инженером, затем служил военпредом на оборонных заводах Урала.

Мои детские и школьные годы прошли в разных уральских городах, где работал отец, но прежде всего в Златоусте Челябинской области. Там я пошел в школу, сначала в 3-ю, потом в 18-ю, которую и окончил. Из тех лет, кроме школьных учителей, больше всего запомнился авиамодельный кружок во Дворце пионеров и его руководитель. Фамилию его, к сожалению, не помню, но это был замечательный человек, кажется, отставной летчик, умевший работать с детьми так, что мы в нем души не чаяли, задерживались у него заполночь, доставляя беспокойство родителям. Там строились не только авиамодели (те, что теперь называются беспилотниками), но и глиссирующие моторные лодки, которые мы называли скутерами. Наставник наш умел все это рассчитывать, тщательно сле-дил за технической частью, учил конструировать и самим эти конструкции воплощать. Увы, сегодня молодые люди, приходящие в вуз, в лабораторию, мало что могут делать руками, приходится их учить, а мы были знакомы с этим со школьной скамьи. В итоге к окончанию школы я даже подумывал о поступлении в МАИ — Московский авиационный институт, и если бы не прошел в МФТИ – Московский физико-технический, так бы и сделал.

И конечно, с выбором профессии мне очень помог отец, особенно когда понял, что у меня хорошо «идут» физика с математикой: мы с ним даже соревновались в решении задач. А незадолго до моего поступления в вуз, будучи в командировке в Москве, он достал и привез мне задачи непосредственно для вступительных экзаменов, которые я довольно легко перерешал. Поэтому сразу после школьного выпускного взял стоявший наготове чемодан и с легким сердцем поехал на учебу в столицу.

— МФТИ, знаменитый Физтех — сам по себе блестящая школа теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики и смежных дисциплин. А свою дипломную работу, и потом кандидатскую диссертацию, как сказано в биографической справке, вы делали в Институте физических проблем АН СССР, возглавляемом великим Петром Леонидовичем Капицей и ныне носящим его имя…

— Петр Леонидович не был моим непосредственным руководителем, он осуществлял общее руководство своим институтом. Но в нем работали многие выдающиеся физики — специалисты в области низких температур, в частности Ю.В. Шарвин, впоследствии академик АН, А.С. Боровик-Романов, позже академик и директор ИФП, М.С. Хайкин (позже член-корреспондент АН), А.И. Шальников (позже академик), А.Ф. Андреев (позже академик и тоже директор ИФП), А.А. Абрикосов (позже академик и нобелевский лауреат). Оказаться среди этих звезд студентом, потом аспирантом было большим везением, но еще раньше надо было выбирать, с кем работать. И я, изучив литературу, получив примерное представление об их научном «выходе», попросился к Моисею Семеновичу Хайкину под впечатлением его красивых высокотехничных экспериментов. Этот выбор стал для меня судьбоносным. Именно Хайкин и его старшие ученики — Р. Мина, В. Эдельман, а также искусный экспериментатор и бесконечно добрый человек А. Шальников, научили меня все делать руками для высокой физики. Во многом благодаря этому мне удалось сконструировать и сделать свой первый оригинальный прибор — дилатометр для измерения малых изменений размеров, что стало темой моего диплома и частично кандидатской диссертации.

— После ИФП вы полтора десятка лет трудились в научно-исследовательском институте Метрологической службы Госстандарта СССР, где получили результаты мирового класса. Что туда привело и что это за результаты?

— Дело в том, что институт П.Л. Капицы, в соответствии с принципами Петра Леонидовича, был, повторюсь, абсолютно уникален — в том числе тем, что его небольшой штат сотрудников не менялся. Для молодежи это была своеобразная «кузница кадров». Закончил человек аспирантуру, защитился (или не защитился…) — ему могли продлить срок пребывания там на три месяца, но штатной должности не предлагали с намеком, что он должен найти ее сам. И вот в ходе поисков стабильного места, близкого к моим профессиональным интересам, я пришел в названный институт, где разворачивалась активная прикладная деятельность, и увлек с собой еще двух «выпускников» ИФП. Вначале я организовал там группу, затем лабораторию, потом отдел квантовой метрологии — области, позволяющей на основе современной физики и фундаментальных физических констант обеспечить несравнимо большую точность измерений и воспроизведения размеров единиц электрических величин, чем классические методы. Лаборатория создавалась практически «из ничего», своими руками пришлось делать почти все. Колоссально помогла дружба с Институтом физических проблем, куда можно было в любое время прийти, о чем-то договориться, получить свежую научную информацию, и даже провести измерения, пока собственные установки еще не были созданы.

Ключевую роль в успехе лаборатории сыграло то, что Хайкин с несколькими физиками из России съездили на небольшую конференцию в Германию, где послушали доклад будущего нобелевского лауреата Клауса фон Клитцинга об открытом им квантовом эффекте Холла, суть которого в том, что в специальных структурах типа МПД (металл-диэлектрик-полупроводник) при температуре жидкого гелия и в сильном магнитном поле электрическое сопротивление принимает строго фиксированные дискретные значения и с огромной точностью. Они привезли сборник тезисов конференции, дали возможность их изучить. Было это еще до появления соответствующей публикации в журнале Physical Review Letters и, конечно, до Нобелевской награды, поэтому я раньше других узнал об этом эффекте и стал вместе с сотрудниками думать, как его понять и как использовать в метрологии. И к 1987 году мы не только придумали, но и сделали, в том числе с помощью моих друзей-технологов с предприятия «Пульсар» и из НИИМЭ, — то, что с тех пор внедрено в метрологическую практику и называется квантовым эталоном единицы электрического сопротивления (Ом). Суть метода квантования холловского сопротивления состоит в очень красивой физике, реализуемой, говоря упрощенно, в полевом транзисторе, или в полупроводниковом гетеропереходе, и эта физика раскрывается в моих любимых областях — при низких температурах и в сильном магнитном поле.

— Еще одна яркая страница вашей научной, организаторской, «строительской» биографии — создание в ФИАН опять же с нуля, в провальные 1990-е лаборатории сильно коррелированных систем, ставшей основой Центра коллективного пользования института. Как все это происходило и что дало науке и практике?

— Подробно эта история описана мной в отдельной статье1. Если говорить кратко — в годы, когда все это начиналось, для нормальной научной работы фактически не оставалось ничего: ни зарплат, ни условий, ни оборудования. Но было желание вопреки обстоятельствам добиваться новых результатов, оставались люди, готовые на это в таких условиях. В ФИАН я перешел в 1998 году из Института физики высоких давлений РАН, расположенного в Троицке, где по приглашению А.А. Абрикосова возглавлял отдел низких температур. Переход в ФИАН был обусловлен многими причинами, в том числе тем, что создание лаборатории и мои эксперименты требовали постоянного присутствия, а небезопасная ежедневная дорога за рулем, особенно зимой, из Москвы, где я живу, в Троицк и обратно отнимала массу времени и сил. Переход одобрил тогдашний директор ФИАНа Олег Николаевич Крохин (академик О.Н. Крохин стал лауреатом научной Демидовской премии в 2005 г. — ред.), нам выделили пару комнат, в которых и началось формирование новой лаборатории, о которой я мечтал. Происходило оно очень и очень непросто, во многом опять же «вручную», и снова пригодился накопленный «рукодельный» багаж. И получилась действительно современная лаборатория, достижениями которой можно гордиться. Одно из главных — то, что полученные нами резуль-таты кардинально изменили сложившуюся точку зрения о состоянии коррелированных электронов в двумерных системах. Это очень важные результаты, открывающие новую главу знаний о непривычных свойствах сильно взаимодействующих электронов, за которые мне впоследствии была присуждена премия им. А.Ф. Иоффе. Что касается Центра коллективного пользования — наша лаборатория с самого начала строилась с запасом по размерам и возможностям размещения не только имевшегося, но и нового оборудования. Ведь в 90-е годы многие институты лишились экспериментальных лабораторий, сдавали их в аренду. Компенсировать все это и был призван новый ЦКП, объединивший приборную базу нескольких подразделений ФИАН, которая существенно расширилась. Так возник современный, хорошо оснащенный Центр для исследований в области сильно коррелированных систем, ВТСП материалов, сверхпроводников, низкоразмерных систем и наноструктур, предоставляющий свои возможности заинтересованным пользователям.

— Об истории последнего вашего детища — Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов ФИАН, на создание которого вас подвиг академик В.Л. Гинзбург, участии в этом деле сооснователя научного Демидовского фонда и в недавнем прошлом директора института академика Г.А. Месяца, уральских коллег мы рассказывали читателям в конце прошлого года. Каковы общие итоги сделанного и в целом перспективы практического применения ВТСП?

— Главный общий итог — то, о чем мечтал Виталий Лазаревич Гинзбург, считавший создание комнатно-температурных сверхпроводников (КТСП) задачей не менее важной, чем управляемая термоядерная реакция, мы фактически сделали, хотя долгое время это считалось невозможным. Теперь КТСП — доказанная реальность, однако остается осуществить ее в обычных условиях, без приложения давления. Пока такие материалы еще не созданы и существуют лишь в виде идей. Но помимо этого мы занимаемся синтезом более «обыденных» ВТСП материалов, которые уже сейчас могут быть использованы на практике.

Возвращаясь к комнатно-температурным сверхпроводникам, скажу, что в последние годы, в кооперации с наши-ми коллегами из Института кристаллографии РАН и из Китая, синтезированы новые тройные полигидриды и проведены их исследования, которые не только демонстрируют рекордно высокие значения критической температуры сверхпроводимости (на сегодняшний день вплоть до – 20˚C), но и доказывают абсолютно реальную возможность осуществления сверхпроводимости при комнатных температурах. Как видите, сверхпроводимость, более 100 лет считавшаяся разделом физики низких температур, вышла далеко за эти рамки.

К нам тянутся молодые физики и студенты, на вакансии в нашем Центре имеется конкурс, принимаем лучших из лучших. Я читаю лекции в МФТИ и руковожу образовательной программой «Физика высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов», планируется, что появится соответствующая кафедра. Интерес к этой тематике не иссякает, ее фундаментальный потенциал еще не раскрыт. А в практической перспективе это и ВТСП магниты для научных установок, включая термоядерные, и медицинские томографы, ускорители элементарных частиц, в том числе для медицинских целей, поезда на магнитной подушке, новая авиация со «сверхпроводниковыми» двигателями и многое, многое еще. По существу, «сверхпроводниковая» революция не за горами. Но чтобы ее приблизить, нужно создать материалы КТСП, способные работать при нормальном давлении и температурах, удешевлять такие материалы, технологии их производства, и пройти этот путь можно только кропотливой работой в лабораториях. А для этого нужен постоянный приток студентов с «горящими глазами», жаждущих открытий и не боящихся трудностей.

1 См. В.М. Пудалов, Центр ФИАН для исследований при низких температурах, в сильных магнитных полях и при высоких давлениях. История науки и техники, № 4, с. 81-86 (2009).

Вел беседу

Андрей ПОНИЗОВКИН

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Член-корреспондент РАН В.М. Пудалов (Москва) удостоен научной Демидовской премии 2024 года за выдающийся вклад в экспериментальные исследования квантовых материалов, включая сверхпроводники. Владимир Моисеевич — специалист в области физики конденсированного состояния с международным авторитетом, руководитель созданного им Центра высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) и квантовых материалов в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН, в стенах которого проходила наша беседа. Об этом уникальном центре, его тесных связях с уральскими учеными, конкретно — с другим демидовским лауреатом нынешнего года академиком М.В. Садовским наша газета недавно писала (см. «НУ», № 20 2024 г.), но одно дело — писать по присланным материалам, и совсем другое — все видеть своими глазами. Владимир Моисеевич гостеприимно провел нас по помещениям Центра, показал его изнутри. Впечатления — самые превосходные: прекрасно оборудованные лаборатории, молодые лица увлеченных сотрудников. Окормляет Центр его идейный вдохновитель нобелевский лауреат академик В.Л. Гинзбург, бюст которого установлен на почетном месте. А до большой физики, до приезда в Москву в жизни лауреата были детство и юность на Южном Урале, которые он с благодарностью вспоминает.

Член-корреспондент РАН В.М. Пудалов (Москва) удостоен научной Демидовской премии 2024 года за выдающийся вклад в экспериментальные исследования квантовых материалов, включая сверхпроводники. Владимир Моисеевич — специалист в области физики конденсированного состояния с международным авторитетом, руководитель созданного им Центра высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) и квантовых материалов в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН, в стенах которого проходила наша беседа. Об этом уникальном центре, его тесных связях с уральскими учеными, конкретно — с другим демидовским лауреатом нынешнего года академиком М.В. Садовским наша газета недавно писала (см. «НУ», № 20 2024 г.), но одно дело — писать по присланным материалам, и совсем другое — все видеть своими глазами. Владимир Моисеевич гостеприимно провел нас по помещениям Центра, показал его изнутри. Впечатления — самые превосходные: прекрасно оборудованные лаборатории, молодые лица увлеченных сотрудников. Окормляет Центр его идейный вдохновитель нобелевский лауреат академик В.Л. Гинзбург, бюст которого установлен на почетном месте. А до большой физики, до приезда в Москву в жизни лауреата были детство и юность на Южном Урале, которые он с благодарностью вспоминает.