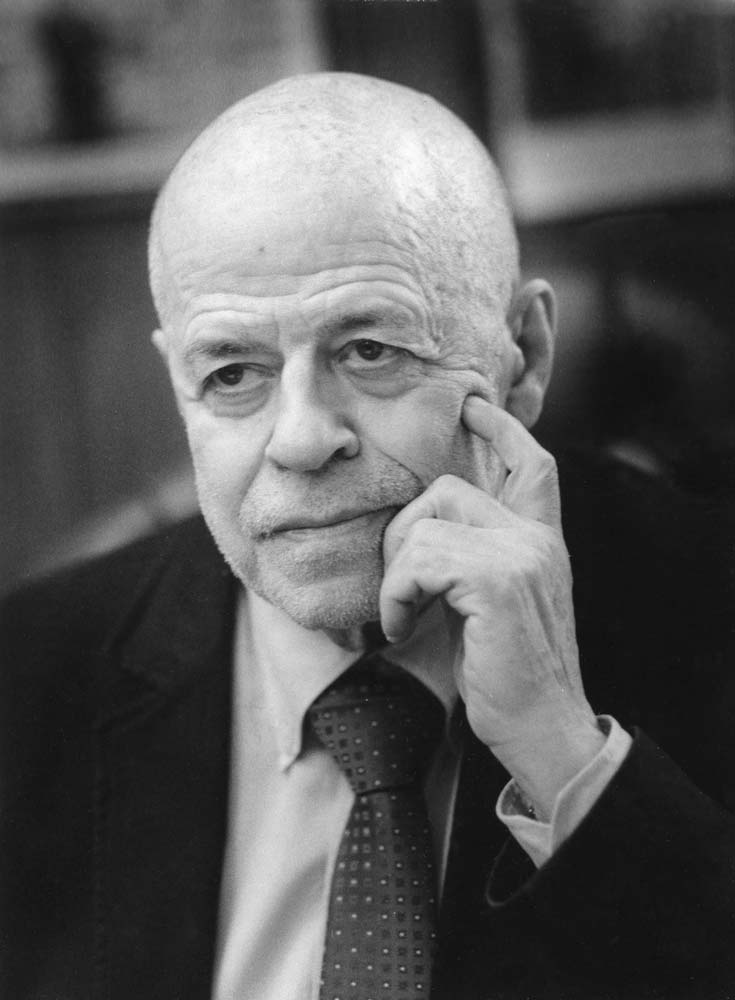

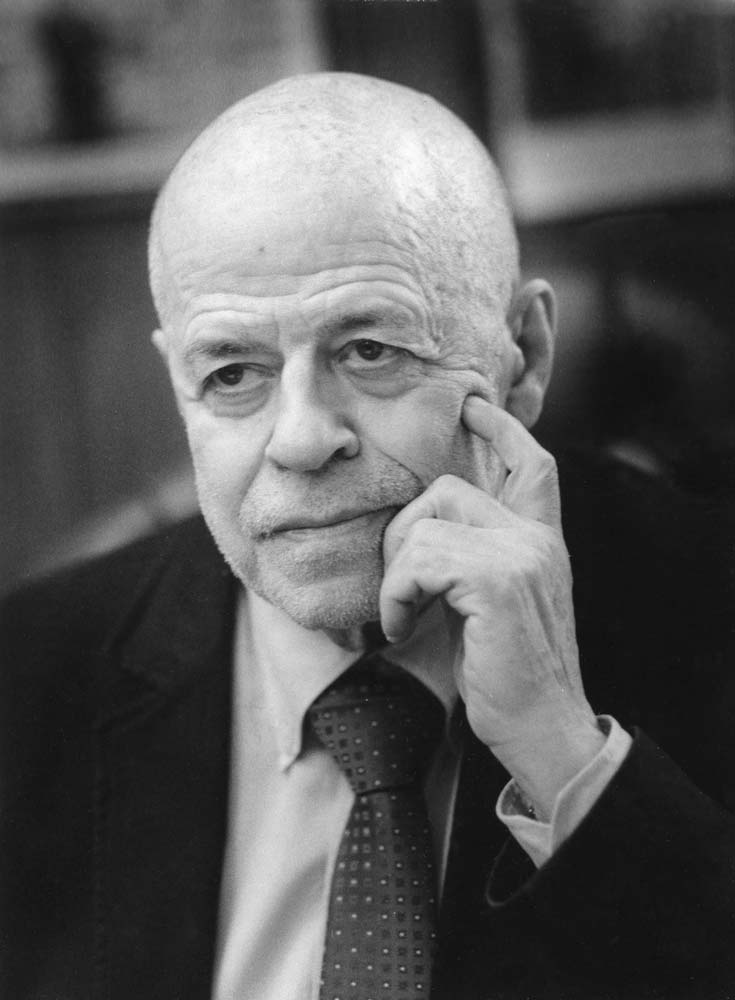

Лауреат Демидовской премии 2024 года в номинации «общественные науки» академик Виталий Наумкин — выдающийся востоковед, один из ведущих российских специалистов по арабскому Востоку, Центральной Азии и Кавказу, авторитетнейший исламовед, научный руководитель Института востоковедения РАН, который он возглавлял с 2009 по 2015 гг. Как единодушно отмечают коллеги, его отличает необычайная широта кругозора и научных интересов — от изучения средневековой истории, памятников письменной и материальной культуры, языков, философии народов Ближнего Востока до исследования проблем современного мира, Азиатского континента, этнополитических конфликтов, мировой политики и международных отношений. Многочисленные фундаментальные труды В.В. Наумкина, опубликованные в России, США, Великобритании, в странах Ближнего и Среднего Востока на русском, арабском, английском и многих других языках принесли ему широкую международную известность. Россияне и зарубежные зрители Первого федерального канала хорошо знают Виталия Вячеславовича как эксперта аналитической программы «Большая игра», вот уже несколько лет выходящей в эфир в прайм-тайм. Но далеко не все знают, что вырос Виталий Вячеславович в Свердловске, ныне Екатеринбурге, то есть в исконно «демидовских» местах, у границы Европы и Азии, в театральной семье, а его родители внесли огромный вклад в развитие балетного искусства в регионе и в СССР в целом. С этой темы, темы корней, и началась наша «демидовская» беседа в Институте востоковедения РАН, в кабинете, который семь лет занимал в качестве директора академик Е.М. Примаков, получивший Демидовскую премию в 2012 году.

Лауреат Демидовской премии 2024 года в номинации «общественные науки» академик Виталий Наумкин — выдающийся востоковед, один из ведущих российских специалистов по арабскому Востоку, Центральной Азии и Кавказу, авторитетнейший исламовед, научный руководитель Института востоковедения РАН, который он возглавлял с 2009 по 2015 гг. Как единодушно отмечают коллеги, его отличает необычайная широта кругозора и научных интересов — от изучения средневековой истории, памятников письменной и материальной культуры, языков, философии народов Ближнего Востока до исследования проблем современного мира, Азиатского континента, этнополитических конфликтов, мировой политики и международных отношений. Многочисленные фундаментальные труды В.В. Наумкина, опубликованные в России, США, Великобритании, в странах Ближнего и Среднего Востока на русском, арабском, английском и многих других языках принесли ему широкую международную известность. Россияне и зарубежные зрители Первого федерального канала хорошо знают Виталия Вячеславовича как эксперта аналитической программы «Большая игра», вот уже несколько лет выходящей в эфир в прайм-тайм. Но далеко не все знают, что вырос Виталий Вячеславович в Свердловске, ныне Екатеринбурге, то есть в исконно «демидовских» местах, у границы Европы и Азии, в театральной семье, а его родители внесли огромный вклад в развитие балетного искусства в регионе и в СССР в целом. С этой темы, темы корней, и началась наша «демидовская» беседа в Институте востоковедения РАН, в кабинете, который семь лет занимал в качестве директора академик Е.М. Примаков, получивший Демидовскую премию в 2012 году.

– Уважаемый Виталий Вячеславович, ваш отец, Вячеслав Иосифович, замечательный балетмейстер, педагог, заслуженный артист РСФСР, после Московского хореографического училища и работы в Большом театре 36 лет прослужил в Свердловском театре оперы и балета. Ваша мама, Тамара Ивановна, была балериной этого театра, в зале которого, кстати, проходило самое первое вручение возрожденной Демидовской премии в 1993 году. Как вышло, что вы выбрали для себя совершенно другую стезю?

— Меня часто спрашивают, почему я стал специалистом по арабскому Востоку, или арабистом, что не совсем корректно, поскольку мы с коллегами занимаемся и Турцией, и Ираном, и другими странами, и все же изначально арабистика для меня основное. Вопрос непростой — было это давно, абсолютно точного ответа дать не могу, но все-таки прежде всего это связано с языком. Арабский язык вообще один из самых трудных, и трудность заключается еще и в том, что есть его литературная норма, употребляемая в парадных выступлениях, на радио, телевидении, которую в жизни люди не используют, и есть огромное количество очень сильно различающихся разговорных диалектов. И, предположим, житель Ирака из низов, литературного языка не учивший, никогда не поймет такого же человека из Алжира. Существует некий усредненный вариант, но и у него в разных регионах множество отличий, поэтому, когда человек, живший и работавший в одной арабской стране, переезжает в другую, перестраиваться для него — серьезная травма. Разобраться во всем этом очень сложно, но я с юности любил преодолевать трудности, хотя степень их до конца не представлял, потому и выбрал такую специальность.

Кроме того, я практически рос в театре, по сложившейся традиции вместе с детьми других артистов выходил на сцену, у нас были свои роли, особенно на гастролях. На гастроли вместе с родителями я ездил почти каждое лето, знакомился с другими городами, другими людьми, другой жизнью — разной, непростой, поскольку время было послевоенное, но это давало очень важный опыт, расширяло кругозор. Наконец, я учился в известной 13-й «английской» школе Свердловска, ныне гимназии, где работали очень хорошие педагоги, интересные люди, в том числе «шанхайцы» — соотечественники, вернувшиеся на родину из Китая, например, прекрасный учитель английского Юрий Михайлович Бородин, оставивший о себе самую светлую память. Общение с ними обогащало и во многом ориентировало на внешний мир, в котором столько разного и интересного. В итоге после школы я поехал в Москву поступать в Институт восточных языков при МГУ (сейчас это Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета). Там были очень высокие требования к абитуриентам, и я их выдержал.

— Но в тогдашнем Свердловске, да и в Москве, с источниками арабского наверняка были большие проблемы. Когда и как началось ваше живое приобщение к зарубежному Востоку, его культуре, языку?

— Проблемы с источниками, конечно, были, и мы старались использовать каждую возможность, чтобы что-то услышать, прочесть в оригинале. У Института стран Азии и Африки в этом смысле было огромное преимущество: после четвертого курса студентов — не всех, а только отличников — отправляли на стажировку за границу. Меня направили в Каирский университет. Египет — первая арабская страна, где я пожил, поучился, приобрел там множество друзей и, наряду с арабским литературным, очень активно изучал египетский диалект, который, кстати, звучит во всех арабских фильмах, производящихся в Египте. В Каире я пережил арабо-израильский конфликт 1967 года, и это был серьезный опыт, достойный отдельного рассказа. А когда вернулся, еще будучи студентом, совсем молодым человеком, после определенных испытаний был зачислен в группу синхронного перевода высшего государственного уровня. Это особый навык, которому надо отдельно учиться, чтобы одновременно слушать, запоминать, осмысливать и переводить, но я хотел освоить все, что связано с языком, и этим навыком овладел, чем могу гордиться. В СССР таких синхронистов-арабистов нас было всего четверо, мы переводили для гостей с Востока речи генерального секретаря ЦК КПСС, встречи руководителей коммунистических и рабочих партий, юбилейные мероприятия — в общем, работы хватало. Другая работа, которую я любил — переводы арабских фильмов, появившихся в нашем прокате, и это тоже стало очень полезной практикой.

— Академик Михаил Пиотровский, представляя вас как демидовского лауреата, главным вашим достижением назвал открытие миру, и не только ученому, острова Сокотра (Южный Йемен), обычаев и языка его племен. Это ваша первая серьезная научная работа?

— Нет, не первая. Серьезной наукой я начал заниматься уже в студенчестве. В моем дипломе о высшем образовании в графе «специальность» написано: «историк-востоковед, референт-переводчик», то есть с одной стороны нам давали полный курс истфака с ориентацией на Восток, прежде всего арабский, а с другой — языковую подготовку. Меня, к удивлению многих, в равной степени интересовали обе эти стороны, причем я старался браться за то, чего раньше никто не делал. И уже во время стажировки в Каире начал писать дипломную работу на чрезвычайно сложную тему, по наследию великого средневекового мусульманского мыслителя XI–XII вв. Абу Хамида аль-Газали. И с темой справился, в результате институт окончил с отличием, с наполовину готовой кандидатской. Защитить, правда, мне ее удалось только через четыре года, после службы в армии, которую я проходил сначала переводчиком, затем преподавателем Военного института иностранных языков Министерства обороны, и это тоже очень содержательная часть моей жизни. Мне предлагали остаться в Вооруженных Силах, но я уже твердо встал на путь ученого и по окончании аспирантуры Института Азии и Африки успешно защитился. Позже, в 1980-м, мой комментированный перевод труда аль-Газали «Воскрешение наук о вере» был издан в серии «Памятники письменности Востока» издательством «Наука» и долго был очень популярен в советских республиках.

Что касается Южного Йемена, тогда Народно-Демократической Республики Йемен — меня направили туда с коллегами в 1972 году в качестве преподавателя Высшей школы общественных наук, где мы обучали местную элиту уже на арабском языке. К слову, через некоторое время к нашей группе присоединился будущий академик и демидовский лауреат Михаил Борисович Пиотровский, с которым мы вместе работали и очень подружились. Там я пробыл пять лет и в научном плане крайне заинтересовался островом Сокотра. Это в высшей степени экзотическое, уникальное место, куда в то время никого не пускали по военно-политическим причинам (им посвящена моя докторская диссертация по истории вооруженной борьбы Южного Йемена за независимость под руководством Национального фронта, монография которой «Красные волки Йемена» выдержала несколько изданий на разных языках), и впервые попасть туда удалось исключительно благодаря помощи министра обороны Йемена (он же был премьер-министром), с которым мы занимались индивидуально. О жизни на острове почти никто ничего не знал в силу его вековой изоляции, как и его население — о жизни вне острова. Бедуины в горах никогда не видели спичек и добывали огонь трением деревянных палочек. Говорили они на одном из древнейших бесписьменных семитских языков, сохранившемся осколком прошлого. Наладить с ними контакт, погрузиться в их архаичный мир, заговорить на их наречии стоило больших усилий, но это получилось, среди них у меня появилось много друзей. Так началось углубленное изучение этого языка, истории, обычаев и обрядов, родоплеменной организации сокотрийцев, ставшее ежегодным занятием советско-российско-йеменской комплексной экспедиции, действующей по сей день уже в составе созданного мной Центра Южно-Аравийских исследований в Высшей школе экономики РФ. Результатами исследований стали статьи, фундаментальные обобщающие монографии, изданные во многих странах и получившие признание во всем мире. Кроме того, нам впервые удалось создать систему письменности для сокотрийского языка, придумать алфавит, на нем уже вышло две книжки легенд острова, готовится к изданию третья.

— Это лишь часть ваших достижений, большинство которых связано с работой в Институте востоковедения РАН. Как и когда вы туда пришли и что из сделанного с тех пор считаете наиболее существенным?

— В Институт востоковедения, на должность главы отдела арабских стран меня пригласил Евгений Максимович Примаков в 1984 году. С ним мы познакомились еще в Каире, во второй половине шестидесятых, когда он был корреспондентом «Правды», а я — зеленым студентом, и с тех пор наши связи не рвались. Евгений Максимович, хотя и не был моим непосредственным учителем, сыграл очень важную роль в моем становлении как специалиста, в том числе по современному миру, его политике, стратегическим вопросам, которыми я занимаюсь как минимум половину своего рабочего времени. Потом я стал заместителем директора института, затем директором, а с 2016-го являюсь его научным руководителем. Из сделанного назову двухтомную «Новейшую историю арабских стран Азии и Африки», монографию «Несостоявшееся партнерство» о развитии отношений между СССР и Саудовской Аравией, книги и статьи по исламоведению — собственно, полный список моих работ легко найти на сайте нашего института, в каждую вложено очень многое, поэтому все они для меня важны, как, надеюсь, и их читателям.

— Современный мир меняется, переживает сложнейшие времена, его сотрясают катаклизмы, отношения восточной и западной части нашей планеты в этих переменах имеют ключевое значение, а Россия играет здесь исключительную роль. В свое время британский литератор Редьярд Киплинг, родившийся в Индии, написал ставшее знаменитым и обсуждаемое до сих пор: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда». Сегодня речь идет о развороте нашей страны на Восток. Что это означает и возможна ли вообще встреча, которую отрицал Киплинг?

— Россия, как известно, страна наполовину восточная, наполовину европейская. И разворот на Восток не означает отказа от традиционных европейских ценностей, которые современная Европа забывает — наоборот, на мой взгляд, мы остаемся их хранителями. Если взять христианские идеалы, то европейцы семимильными шагами идут по пути секулярности. Например, в Германии я сам видел пустующие храмы, и ладно бы просто пустующие — их сдают в аренду под вечеринки и молодежь там, извините, напивается. В России такое невозможно. Кроме того, значительная часть нашего народа не принадлежит к господствующей этнической группе, русским, одновременно являясь ее автохтонами, или коренными жителями. И около 20 процентов населения — мусульмане, поэтому наши связи с мусульманским, арабо-мусульманским миром очень тесны, их необходимио укреплять и развивать. Сейчас полным ходом развивается и расширяется союз БРИКС, имеющий огромные перспективы. Так вот изначально его придумал Евгений Максимович Примаков. Вначале это было объединение трех стран — России, Индии и Китая, и называлось оно РИК, потом к ним присоединились Бразилия и Южная Африка. Причем, когда Примаков начал озвучивать эту идею, многие представители политических элит над ней едва не смеялись — мол, невозможно совместить индийцев с китайцами, не надо заниматься маниловщиной. А сегодня БРИКС включает десятки стран, число их растет, то есть примаковская модель работает, и введенные им понятия «глобальный юг» или «мировое большинство» более чем востребованы. Евгений Максимович был не просто политик и государственный деятель, но и глубокий политолог, теоретик, очень много давший востоковедению и заложивший новые политические подходы, новую модель мироустройства, которая продолжает разрабатываться. И для России очень важно здесь то, что мы, будучи одновременно азиатами и европейцами (хотя больше все-таки европейцами), несем в себе зерна как христианства, так и ислама. Огромная этноконфессиональная группа, исповедующая ислам, и есть основа для разворота на Восток. Ведь прежде наши политики уделяли восточным странам не слишком много внимания, а сегодня Китай, Индия выходят на первые роли в мире. По темпам роста Индия уже обгоняет и Китай, и Соединенные Штаты. И вся логика развития глобальных процессов диктует России налаживать с ними все более тесные отношения.

Что касается реальных перспектив полного сближения, или встречи, Запада и Востока — это вопрос чрезвычайно сложный, однозначного ответа на него у меня нет. Скажу только, что общая перспектива есть всегда — наш земной шар становится все теснее, люди есть люди, они заинтересованы в том, чтобы жить в мире, все время воевать — не самое лучшее занятие. Другое дело, когда и как конкретно они сумеют договориться о долгом мирном сосуществовании, а это, увы, непредсказуемо. Ясно одно: без серьезной науки, глубоких знаний друг о друге, способствующих взаимопониманию — как на Западе, так и на Востоке — такое невозможно в принципе.

Вел беседу

Андрей ПОНИЗОВКИН

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Лауреат Демидовской премии 2024 года в номинации «общественные науки» академик Виталий Наумкин — выдающийся востоковед, один из ведущих российских специалистов по арабскому Востоку, Центральной Азии и Кавказу, авторитетнейший исламовед, научный руководитель Института востоковедения РАН, который он возглавлял с 2009 по 2015 гг. Как единодушно отмечают коллеги, его отличает необычайная широта кругозора и научных интересов — от изучения средневековой истории, памятников письменной и материальной культуры, языков, философии народов Ближнего Востока до исследования проблем современного мира, Азиатского континента, этнополитических конфликтов, мировой политики и международных отношений. Многочисленные фундаментальные труды В.В. Наумкина, опубликованные в России, США, Великобритании, в странах Ближнего и Среднего Востока на русском, арабском, английском и многих других языках принесли ему широкую международную известность. Россияне и зарубежные зрители Первого федерального канала хорошо знают Виталия Вячеславовича как эксперта аналитической программы «Большая игра», вот уже несколько лет выходящей в эфир в прайм-тайм. Но далеко не все знают, что вырос Виталий Вячеславович в Свердловске, ныне Екатеринбурге, то есть в исконно «демидовских» местах, у границы Европы и Азии, в театральной семье, а его родители внесли огромный вклад в развитие балетного искусства в регионе и в СССР в целом. С этой темы, темы корней, и началась наша «демидовская» беседа в Институте востоковедения РАН, в кабинете, который семь лет занимал в качестве директора академик Е.М. Примаков, получивший Демидовскую премию в 2012 году.

Лауреат Демидовской премии 2024 года в номинации «общественные науки» академик Виталий Наумкин — выдающийся востоковед, один из ведущих российских специалистов по арабскому Востоку, Центральной Азии и Кавказу, авторитетнейший исламовед, научный руководитель Института востоковедения РАН, который он возглавлял с 2009 по 2015 гг. Как единодушно отмечают коллеги, его отличает необычайная широта кругозора и научных интересов — от изучения средневековой истории, памятников письменной и материальной культуры, языков, философии народов Ближнего Востока до исследования проблем современного мира, Азиатского континента, этнополитических конфликтов, мировой политики и международных отношений. Многочисленные фундаментальные труды В.В. Наумкина, опубликованные в России, США, Великобритании, в странах Ближнего и Среднего Востока на русском, арабском, английском и многих других языках принесли ему широкую международную известность. Россияне и зарубежные зрители Первого федерального канала хорошо знают Виталия Вячеславовича как эксперта аналитической программы «Большая игра», вот уже несколько лет выходящей в эфир в прайм-тайм. Но далеко не все знают, что вырос Виталий Вячеславович в Свердловске, ныне Екатеринбурге, то есть в исконно «демидовских» местах, у границы Европы и Азии, в театральной семье, а его родители внесли огромный вклад в развитие балетного искусства в регионе и в СССР в целом. С этой темы, темы корней, и началась наша «демидовская» беседа в Институте востоковедения РАН, в кабинете, который семь лет занимал в качестве директора академик Е.М. Примаков, получивший Демидовскую премию в 2012 году.