Евгений Воробейчик, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экотоксикологии популяций и сообществ Института экологии растений и животных УрО РАН и его коллеги давно и внимательно следят за тем, как почвенные организмы реагируют на промышленное загрязнение и восстанавливаются после него. Эти исследования помогают понять, как природа находит способы самолечения.

Евгений Воробейчик, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экотоксикологии популяций и сообществ Института экологии растений и животных УрО РАН и его коллеги давно и внимательно следят за тем, как почвенные организмы реагируют на промышленное загрязнение и восстанавливаются после него. Эти исследования помогают понять, как природа находит способы самолечения.

Представьте себе, что вы копнули лопатой землю в здоровом лесу. Что вы увидите? Бурлящую жизнь! Десятки дождевых червей, многоножек, личинок насекомых. Теперь представьте то же самое действие, но в километре от крупного металлургического завода. Результат будет совсем иным — мертвый грунт, в котором почти нет жизни.

Эту разницу вот уже более 35 лет изучает команда ученых под руководством Евгения Воробейчика. Их природной «лабораторией», в частности, стали окрестности Среднеуральского медеплавильного завода вблизи города Ревда — некогда одного из крупнейших источников загрязнения в стране.

Инженеры экосистемы

— Моя специализация — почвенная макрофауна. Это крупные животные, обитающие в почве, — поясняет ученый. — Они выполняют критически важные функции в экосистемах, определяя нормальное протекание биологического круговорота.

Оказывается, дождевые черви — настоящие инженеры экосистемы. Они в буквальном смысле создают почву и условия для жизни растений.

— Важно не только создать биологическую продукцию, которую производят растения, — объясняет Евгений Воробейчик. — После отмирания растений их остатки должны быть переработаны, иначе происходит накопление мертвой органики, и питательные вещества — азот, фосфор, калий, кальций — оказываются законсервированными, выпадая из круговорота.

В благоприятных условиях дождевые черви за один сезон могут съесть весь опад, произведенный растениями. В уральских климатических условиях этот процесс обычно занимает пару лет. Биологический круговорот замыкается, и питательные вещества снова становятся доступными для растений.

— Мы начали эту работу в конце 1980-х годов, когда выбросы завода достигали 200 тысяч тонн загрязняющих веществ ежегодно, а еще раньше даже превышали 300 тысяч тонн, — рассказывает Евгений Леонидович. — Это был в основном сернистый ангидрид и пыль с тяжелыми металлами. Особенность таких выбросов не только в самих металлах, но и в подкислении среды. В кислой почве металлы становятся более растворимыми, а значит — более токсичными.

Результаты такого воздействия были драматичными. В радиусе 1–2 километров от завода образовалась настоящая техногенная пустошь. Концентрация загрязняющих веществ вблизи завода была в сто раз выше фоновых показателей.

После 2010 года ситуация кардинально изменилась: завод перешел на новые технологии очистки, и выбросы практически прекратились. Для ученых это стало уникальной возможностью наблюдать процесс естественного восстановления экосистем.

— Не надо думать, что после прекращения выбросов все сразу стало хорошо, — предупреждает исследователь. — Накопленные в почве металлы «уходят» очень медленно. Завод «гадил» 70 лет и лишь не так давно перестал. Потенциал токсичности, накопленный за эти годы, очень высок.

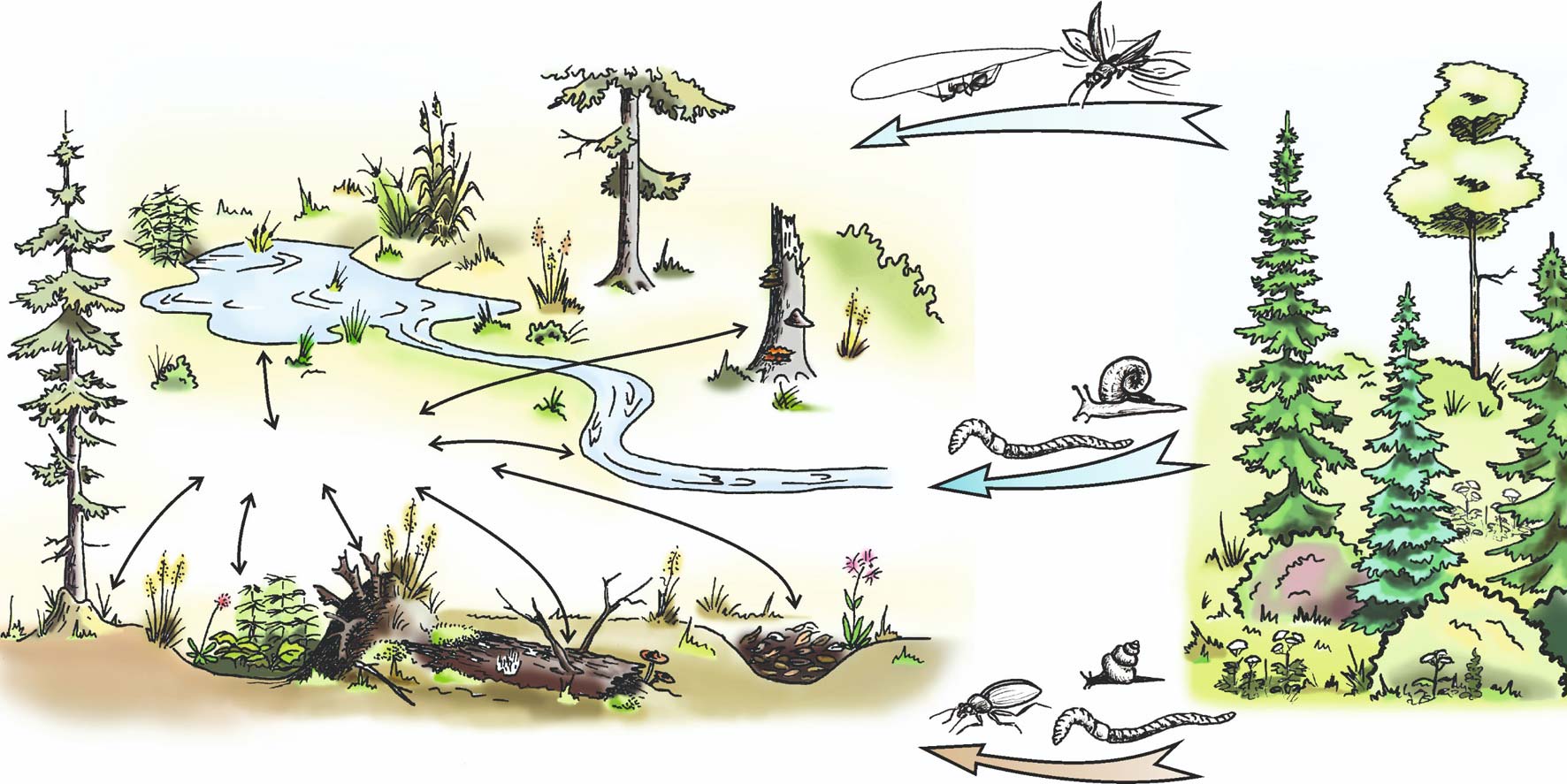

Интересно, что восстановление разных организмов идет с разной скоростью. Те, что меньше связаны с почвой, возвращаются быстрее. Например, лишайники, растущие на деревьях, с каждым годом продвигаются все ближе к заводу, и на территории, которую раньше называли «лишайниковой пустыней», уже через десять лет появились первые признаки их возвращения.

Почвенные животные, напротив, реагируют на перемены очень медленно. Но и здесь ситуация не так однозначна. «Территория «техногенных пустошей» оказалась очень неоднородной, — делится наблюдениями Евгений Леонидович. — Мы обнаружили своеобразные «оазисы», где почвенные животные сохранились даже при сильном загрязнении.

Такими «островками безопасности» стали крупные древесные остатки (валежные стволы деревьев) и пойменные участки вблизи ручьев и речушек. Именно из этих источников происходит расселение почвенных организмов по мере снижения токсичности субстратов на загрязненных участках.

Не топором,

но скальпелем

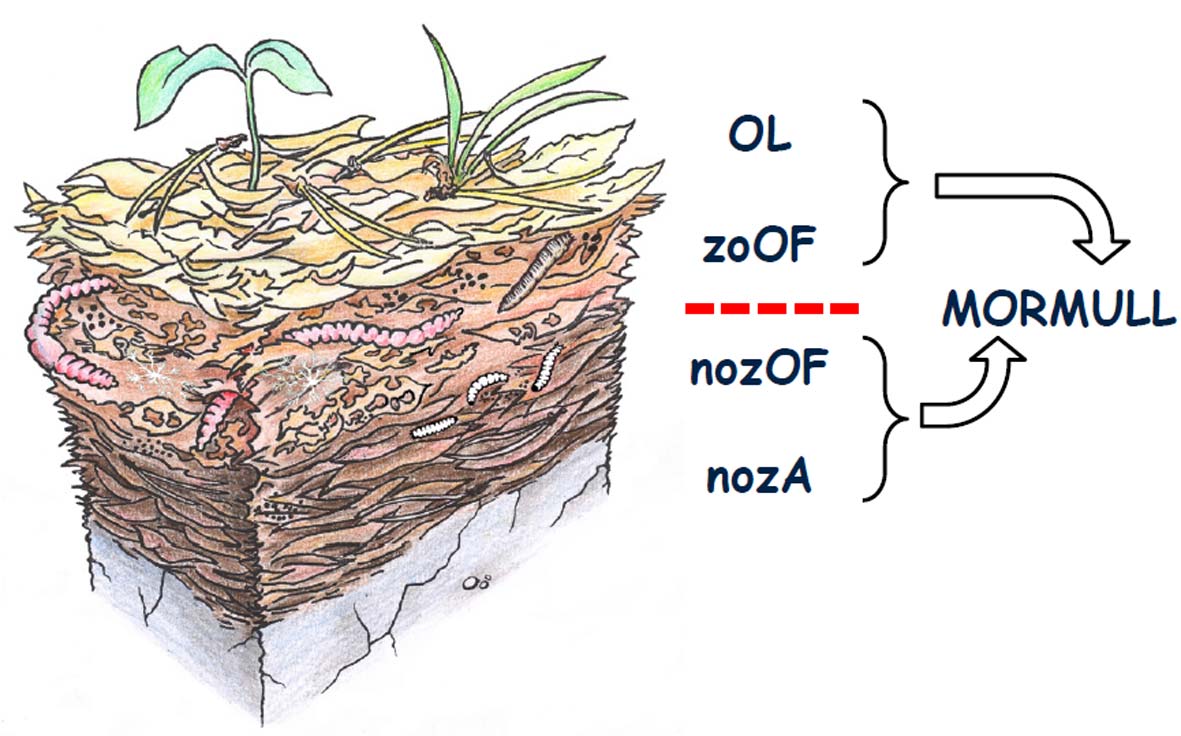

Одним из удивительных открытий стало обнаружение ранее неизвестных науке форм гумуса — верхнего плодородного слоя почвы.

— Когда выбросы завода упали, мы к своему удивлению увидели то, чего, на традиционный взгляд, не может быть — формы гумуса, которых нет в мировой классификации, — рассказывает ученый. — Профиль гумуса оказался как бы составлен из форм, принадлежащих разным системам: внизу были формы гумуса из одной системы (Мор), вверху — из совершенно другой (Мюлль). То есть сочеталось то, что в природе сочетаться не может.

Исследователи назвали новую систему форм гумуса «Мормюлль» и описали более 20 ранее неизвестных форм гумуса. Результаты были опубликованы в ведущем почвенном журнале Geoderma и получили горячий отклик в научном сообществе.

— Оказалось, что верхняя и нижняя части профиля гумуса деградируют и восстанавливаются с разными скоростями, — объясняет Евгений Воробейчик. — Раньше мы могли делать заключения только о стационарных состояниях почвы: пришли, посмотрели и сказали — да, этой формы здесь быть не должно, значит, здесь загрязнение. А сейчас мы можем диагностировать сам процесс восстановления и определить, на каком этапе он находится.

Практическое значение этих исследований трудно переоценить. По сути, ученые анализируют механизмы устойчивости экосистем — их способность сохранять свои свойства при сильных внешних воздействиях или возвращаться к исходному состоянию.

— Мы анализируем процессы естественного восстановления без вмешательства человека, — поясняет исследователь. — Оказывается, что совсем не очевидна необходимость каких-то рекультивационных мероприятий. Иногда бывает достаточно просто подождать. А если помогать восстановлению экосистемы, то не топором, а скальпелем — то есть более тонкими механизмами.

В странах Западной Европы могут позволить себе дорогостоящие методы очистки — предположим, вынуть весь загрязненный грунт, очистить и вернуть на место. Но это не только дорого, но и не всегда эффективно, поскольку при такой процедуре можно уничтожить все полезные организмы, которые там еще остались.

— Наша конечная цель — разработать технологии, которые помогали бы ускорять естественные процессы восстановления экосистемы, — делится планами Евгений Леонидович. — Раны, нанесенные человеком природе, обширны и по количеству, и по площади. Нужно убрать токсичность, внести на эти площади определенные организмы и ускорить естественный процесс.

Исследовательский полигон под Ревдой стал настоящим «подарком судьбы» для ученых. Они знают ситуацию «до», «во время» и сейчас наблюдают естественное восстановление экосистем в режиме реального времени.

— С каждым годом ценность наших данных увеличивается, — подчеркивает Воробейчик. — У моих коллег по лаборатории, изучающих птиц и мелких млекопитающих, есть ежегодные наблюдения более чем за 35 лет. Это действительно уникальные данные — результат работы целого поколения исследователей.

Ученые надеются продолжать свои наблюдения и передать эстафету молодым. А главное — разработать эффективные методы восстановления нарушенных экосистем.

— Человек, как бы он ни хотел уйти от этого, — часть природы, – напоминает Евгений Леонидович. — И качество его жизни напрямую зависит от качества окружающей среды.

Вадим Мельников

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Евгений Воробейчик, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экотоксикологии популяций и сообществ Института экологии растений и животных УрО РАН и его коллеги давно и внимательно следят за тем, как почвенные организмы реагируют на промышленное загрязнение и восстанавливаются после него. Эти исследования помогают понять, как природа находит способы самолечения.

Евгений Воробейчик, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экотоксикологии популяций и сообществ Института экологии растений и животных УрО РАН и его коллеги давно и внимательно следят за тем, как почвенные организмы реагируют на промышленное загрязнение и восстанавливаются после него. Эти исследования помогают понять, как природа находит способы самолечения.