14–20 марта в Екатеринбурге и Кыштыме (в санатории «Дальняя дача») прошла XXIV Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося уральского ученого члена-корреспондента РАН Евгения Акимовича Турова. Школа собрала 177 участников из 13 городов России — от академиков до студентов. География участников охватила страну от Калининграда до Красноярска, от Санкт-Петербурга до Махачкалы. Организаторами школы выступили Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Институт теплофизики УрО РАН, Институт электрофизики УрО РАН, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральское отделение РАН, ООО «Сигнифика», спонсорскую поддержку оказала компания «ЭкоПАК».

14–20 марта в Екатеринбурге и Кыштыме (в санатории «Дальняя дача») прошла XXIV Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося уральского ученого члена-корреспондента РАН Евгения Акимовича Турова. Школа собрала 177 участников из 13 городов России — от академиков до студентов. География участников охватила страну от Калининграда до Красноярска, от Санкт-Петербурга до Махачкалы. Организаторами школы выступили Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Институт теплофизики УрО РАН, Институт электрофизики УрО РАН, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральское отделение РАН, ООО «Сигнифика», спонсорскую поддержку оказала компания «ЭкоПАК».

Программа школы-семинара включала широкий спектр проблем современной физики: магнитные явления, фазовые переходы, проводимость и транспортные явления, резонансные явления, структурные и механические свойства твердых тел, неразрушающий контроль, оптику и спектроскопию, сверхпроводимость и физику низких температур, теорию конденсированного состояния, наноматериалы, проблемы теплофизики, электрофизики и биофизики. По итогам семинара вышел сборник научных работ по актуальным вопросам физической науки.

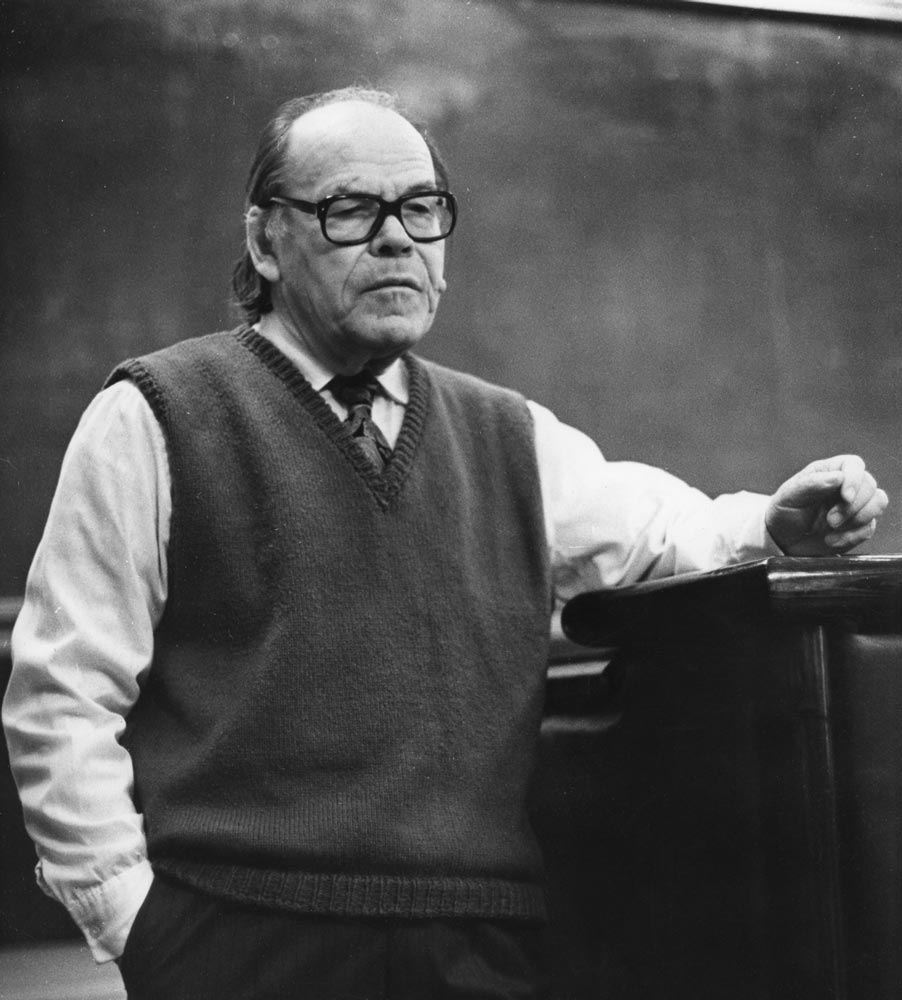

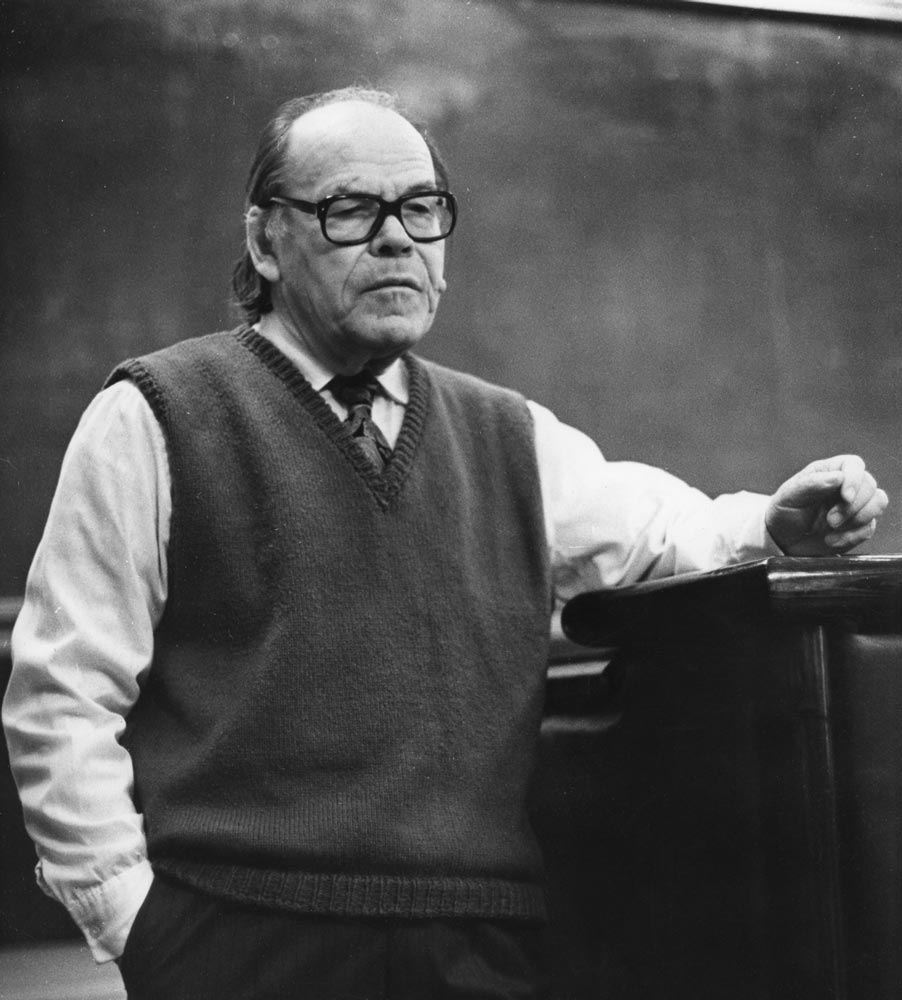

Центральной темой встречи стало научное наследие Евгения Акимовича Турова. Специальная секция была посвящена его вкладу в развитие отечественной физики и влиянию его работ на современную науку. Доклад о жизненном пути и достижениях ученого сделал председатель оргкомитета школы-семинара, старший научный сотрудник лаборатории теоретической физики ИФМ УрО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Гудин.

Евгений Туров родился в 1924 году в Пермской области. В 1941 году, окончив школу с отличием и поступив в Уральский университет, он в возрасте 17 лет добровольцем ушел на фронт. На войне Туров служил радиотелеграфистом в 28-м гвардейском минометном полку, оснащенном легендарными «катюшами». В январе 1944 года при освобождении Новгорода он получил тяжелое ранение и контузию. В госпитале ему сделали несколько переливаний крови из-за сепсиса, была угроза ампутации ноги. После трех месяцев неподвижности молодому человеку пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить, а контузия привела к частичной потере памяти.

Вернувшись в университет в 1944 году, Туров и обучение начал заново — восстанавливал школьные знания. Несмотря на необходимость периодического лечения в госпитале, он с отличием окончил университет в 1949 году.

Научная карьера Турова также складывалась не без препятствий. В 1949 году он поступил в аспирантуру Института физики металлов УрО РАН, но в 1951 году вынужден был уйти учителем физики в школу. Причиной стало обнаружение факта, что его семья в 1931 году покинула деревню из-за угрозы раскулачивания (отец Турова на паях с братом владел мельницей). Только в 1954 году по ходатайству академика С.В. Вонсовского он смог вернуться в институт, а в 1955 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 1963 по 1988 год Туров возглавлял отдел теоретической физики ИФМ, работал заместителем директора института и приобрел международное признание. Его приглашали с лекциями в ведущие научные центры мира.

Одним из ключевых научных достижений Турова стала разработка (совместно с С.В. Вонсовским) окончательного варианта s-d модели обменного взаимодействия электронов в кристаллах. Эта концепция, известная в международной литературе как «модель решеток Кондо», внесла фундаментальный вклад в понимание природы магнетизма.

Научные интересы Турова охватывали все основные направления теории магнетизма. Особое внимание он уделял магнитоэлектрическим явлениям — взаимосвязи электрического и магнитного полей и их влиянию на свойства вещества. Эти вопросы и сегодня находятся в фокусе современной физики, лежат в основе спинтроники и исследований гигантского магнитосопротивления. Монографии Е.А. Турова по ферромагнитному и ядерному магнитному резонансам, свойствам антиферромагнетиков и учебники по электродинамике до сих пор считаются базовыми для специалистов в этой области. Ученый подготовил 20 кандидатов и 10 докторов наук, создав научную школу, представители которой сегодня продолжают развивать его идеи.

Помимо науки Евгений Акимович занимался и другим творчеством — писал стихи, рисовал картины, коллекционировал гербарии. Несмотря на занятость, он находил время для семьи, увлекался фотографией и любительской киносъемкой.

День Победы имел для него особое значение. В этот праздник он всегда надевал свои боевые награды. Родные вспоминают, как в их доме звучали песни военных лет.

Проведение школы-семи-нара к столетию члена-кор-респондента РАН Е.А. Турова позволило не только отдать дань уважения выдающемуся ученому, но и познакомить молодых исследователей с его научным наследием. Жизненный путь Евгения Акимовича свидетельствует, что целеустремленность и интеллект помогают преодолевать любые трудности и достигать больших результатов в науке.

Подготовил

В. Мельников

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Ru | En

14–20 марта в Екатеринбурге и Кыштыме (в санатории «Дальняя дача») прошла XXIV Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося уральского ученого члена-корреспондента РАН Евгения Акимовича Турова. Школа собрала 177 участников из 13 городов России — от академиков до студентов. География участников охватила страну от Калининграда до Красноярска, от Санкт-Петербурга до Махачкалы. Организаторами школы выступили Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Институт теплофизики УрО РАН, Институт электрофизики УрО РАН, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральское отделение РАН, ООО «Сигнифика», спонсорскую поддержку оказала компания «ЭкоПАК».

14–20 марта в Екатеринбурге и Кыштыме (в санатории «Дальняя дача») прошла XXIV Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося уральского ученого члена-корреспондента РАН Евгения Акимовича Турова. Школа собрала 177 участников из 13 городов России — от академиков до студентов. География участников охватила страну от Калининграда до Красноярска, от Санкт-Петербурга до Махачкалы. Организаторами школы выступили Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Институт теплофизики УрО РАН, Институт электрофизики УрО РАН, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральское отделение РАН, ООО «Сигнифика», спонсорскую поддержку оказала компания «ЭкоПАК».