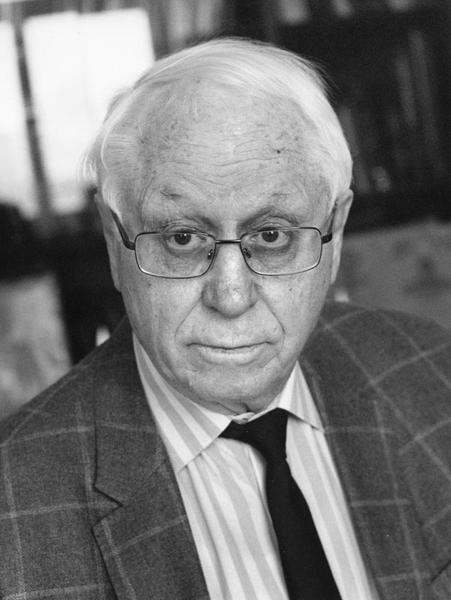

9 июня отмечает 85-летие выдающийся российский ученый, основатель и первый директор, а сегодня научный руководитель Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, академик Олег Николаевич Чупахин — исследователь с ярким творческим началом, педагог, воспитавший целую плеяду талантливых учеников, пользующийся огромным авторитетом не только на Урале и в России, но и далеко за ее пределами.

Научная биография юбиляра уральскому научному сообществу хорошо известна. Напомним лишь, что изначально будущий академик собирался стать врачом по примеру старшей сестры, и впоследствии эта его мечта во многом воплотилась в итогах исследований, прямо связанных с медициной. Окончив в 1957 г. химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне УрФУ), он прошел путь от аспиранта до заведующего кафедрой органической химии, руководителя проблемной лаборатории физиологически активных веществ и декана химико-технологического факультета. В 1989 г. Олег Николаевич возглавил отдел тонкого органического синтеза Института органической химии Башкирского научного центра УрО РАН, в 1993–2004 гг., в самый сложный период становления, был директором созданного на базе этого отдела Института органического синтеза УрО РАН. В 1987 г. его избрали членом-корреспондентом АН СССР, в 1992 — академиком РАН.

Олег Николаевич Чупахин — один из ведущих специалистов страны в области органической химии и химии лекарственных веществ, автор и соавтор свыше 600 научных работ, в том числе 10 монографий, более 200 авторских свидетельств и патентов. Следуя традициям, заложенным его учителем академиком И.Я. Постовским, он основал новое научное направление по изучению нуклеофильного ароматического замещения водорода (SNH реакций), стал автором первого в мировой литературе обзора по этой проблеме («Успехи химии», 1976) и создал плодотворно работающую школу органической химии, широко известную в России и за рубежом. Сегодня реакции нуклеофильного замещения водорода вошли во все отечественные и зарубежные учебники, без которых они непредставимы, хотя когда уральские химики-органики только начинали заниматься этой тематикой, они столкнулись с неприятием своих идей, над ними посмеивались на конференциях, поскольку тогда считалось, что SNH реакций не существует в принципе. Но большая наука — это всегда упорный поиск и риск, в данном случае приведшие к успеху благодаря тому, что Олег Николаевич и его коллеги не побоялись вступить на нетронутое поле исследований, на которое никто не претендовал.

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Ru | En