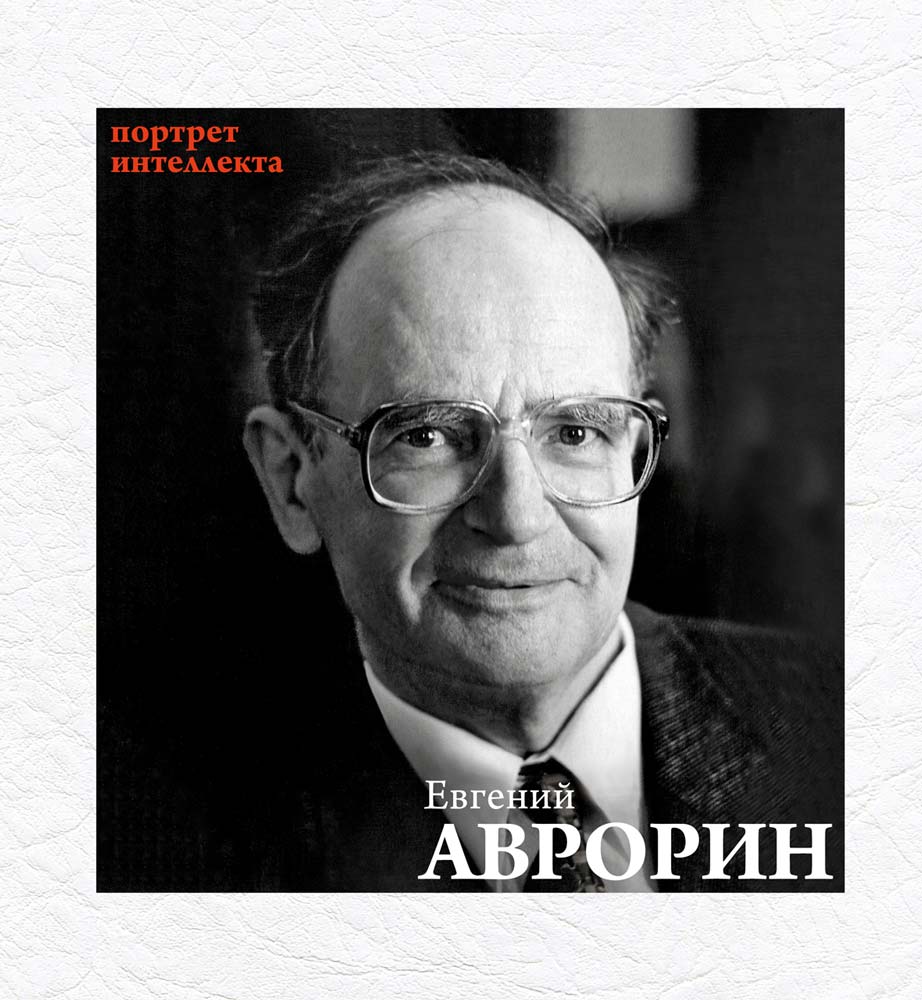

В «Российской газете» представили книгу о физике-ядерщике Евгении Аврорине.

В «Российской газете» представили книгу о физике-ядерщике Евгении Аврорине.

Лица их редко увидишь на экране, награждение их часто проходит по закрытому списку. «Российская газета» собрала людей, чей вклад в науку — уже история и легенда. Вернее, собрал «Евгений Аврорин» — презентация книги о выдающемся физике-ядерщике, которая вышла в издательстве «Людовик». В гости к нам пришли известные ученые, конструкторы, академики и члены-корреспонденты РАН, ветераны атомной отрасли и ее нынешние руководители — Герои Труда и Герои России. Естественный интеллект России.

Академик Евгений Николаевич Аврорин — признанный специалист в области ядерной физики и выдающийся организатор, который связал два поколения Атомного проекта и два федеральных ядерных центра, а науку фундаментальную соединил с решением первостепенных задач в области обороны и безопасности нашей страны. Он — создатель мощных вооружений и автор-разработчик специальных взрывных устройств с рекордными характеристиками для мирных целей, научный руководитель, директор и почетный научный руководитель ядерного центра РФЯЦ-ВНИИТФ на протяжении 33 лет, Герой Социалистического труда, лауреат Демидовской научной премии, государственных премий СССР и России, инициатор и многолетний председатель оргкомитета Забабахинских научных чтений.

Если мог, он подсказывал. Или говорил: «Принимай решение сам». Это и есть Учитель. Не всем такие встречаются на жизненном пути.

Каким должен быть научный руководитель и надо ли спорить с начальством? Могут ли быть правы сразу два физика, если один говорит «нет», а второй «да»? Где заточили «ядерный скальпель» и в чьих руках он теперь? О профессии и долге, учениках и наставниках, надеждах и заблуждениях вели разговор уважаемые гости «Российской газеты», наши герои и авторы.

Ru | En

Ru | En

Ru | En

Ru | En